一

上班快一年了,这是我第一次请假休息。

老板问我请假三天去哪里玩,我说去堪萨斯城,整个会议室都诡异地看了我一眼, “那我宁愿留在这里加班。”同事是这么说的。

四小时飞机,一出登机口就被“堪萨斯城国际机场”的简陋震惊了。 已经凌晨一点,气温仍然30度,潮湿闷热。我开手机叫了一部优步,来的是一辆皮卡——我后来几天发现,堪萨斯城的优步不是皮卡就是面包车,没乘上过“正常的”小轿车。

在优步上我发微信给一哥们抱怨,“我是不是选错地方了?”

他说,“别这样想。也许堪萨斯城有很多异域小精灵。你说说堪萨斯城有啥特点。”

我从皮卡向外张望,黑洞洞的,植被旺盛得够呛。

他说,“这就对了。这里一定有很多草系小精灵。”

于是我打开Pokemon GO, 看到地图上只有超音蝠和小拉达,情绪就更低落了。

二

第二天中午,我站在40度的骄阳下等另一部皮卡的优步时,已经骂了一万遍为什么一时冲动来了这个鬼地方。

司机:“你这是去哪?”

我:“纳尔逊博物馆,你知道吗。这个博物馆的中国文物很丰富。”

司机:“是吗,我在这里住了二十几年,第一回听说这个博物馆还藏中国文物呢。”

……

司机:“其实咱们这里亚洲人都挺少的。今年我大概就见过你一个亚洲人。”

……

堪萨斯城, 位于堪萨斯州和密苏里州交界处,广袤(而没有人去的)美国中部, 工业稀少,商业落后。最近的一次人口普查显示,在这个城市不足五十万的人口中,白人占60%,黑人占30%,拉丁裔占10%。亚裔人口呢,忽略不计。

为什么鬼使神差跑到这里来看中国文物!?

三

当时我在拖地板。

当时我刚从健身房跳操回来,一身臭汗给自己做蛋包饭当午餐,一身臭汗加一身油烟地开始吸尘,一身臭汗加一身油烟加一身灰尘地拖地板。

这是我每周六上午的安排——一个半天做完一个星期的家务。

当时我在拖地板,同时我在听一个讲艺术史的播客《壁下观》(微信公众号Artinsitu)。那一期的题目是“埋藏在美国深处的中国艺术宝库”,讲的是堪萨斯城的纳尔逊博物馆。

《壁下观》是IPN播客下的一档节目,除此之外IPN还有七七八八的其他好多档,比如讲美食的《味之道》、讲医学的《太医来了》、讲创业的《疯投圈》。 我都听过一些,唯一坚持下来每期不拉的只有《壁下观》。我喜欢四个主持人渊博的学识,大量的前期资料准备,默契的互动和配合。主持人们因为对于古迹的热爱而相识,十余年来结伴出游了许多地方。听声音,四个人都不太年轻了,听说话的腔调,其中两个还书呆子气严重,好古得迂腐,迂腐得可爱,有点像文博界的Big Bang Theory。

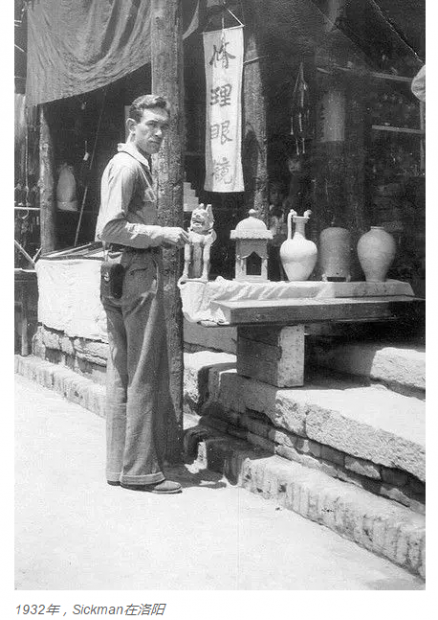

当时我在拖地板,我的窗外正对着一个巨大的Costco卖场。Costco是一个非常廉价的批发超市,里面的鲜冷食品都很新鲜,但是每个包装都是十几斤。我看着一家老小推着购物车,把硕大的打折肉打折火腿扔进汽车后备箱,一个贫瘠、无聊、缺乏美感的“美国梦”。而《壁下观》的主播们在广播那头说,1930年,23 岁的哈佛毕业生Laurence Sickman通过刚成立的哈佛-燕京奖学金来到中国,遇到了他从前的哈佛教授Langdon Warner。 Warner教授告诉Sickman,十余年前,堪萨斯城的报业大亨立下遗嘱,等自己的妻女死后, 自己的家业将捐献给堪萨斯城的大众用来买艺术品。 十余年来,这笔财产经过反复投资有了很大的升值,而世界艺术品市场正处于美国大萧条的价格低谷。 Warner教授希望Sickman为正在筹建中的纳尔逊博物馆收购中国藏品,预算是 :纳尔逊的一千一百万美元财产……

1930年,年仅23岁, 一千一百万美元的预算,内忧外患的中国。

听完播客,我一身臭汗加一身油烟加一身灰尘加一身清洁剂味,给自己定了去堪萨斯城的机票。

四

纳尔逊博物馆没有售票处。全馆免费。

我到达的时候是周四傍晚,和大多数美国博物馆一样,纳尔逊周四晚间延迟到九点闭馆,并在底楼大厅设有现场演奏和吧台。大厅里聚集了很多人,举着鸡尾酒, 东张西望着几幅现代艺术,言笑晏晏。

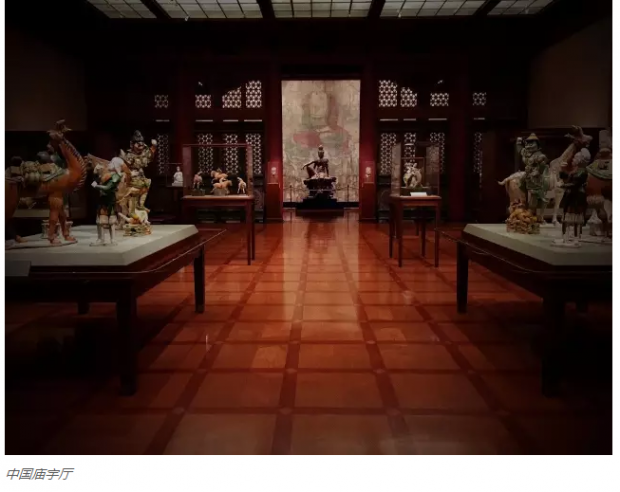

二楼的亚洲艺术馆空荡荡,只有几个保安走来走去。我就这么踏进了空无一人的Chinese Temple Gallery, “中国庙宇厅”。

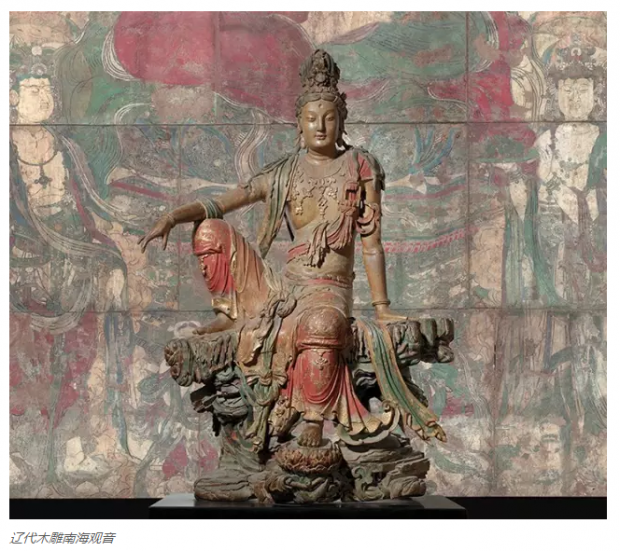

米其林三星餐馆的定义是,单单为了那一家餐馆就值得去那座城市。据此定义, 纳尔逊博物馆的Chinese Temple Gallery应该是米其林三星展厅。山西广胜寺的巨幅元代壁画前面,坐着栩栩如生的辽代木雕南海观音,展厅左右侧又陈列着另外几尊佛像,而层顶则是来自北京智化寺的极其复杂精巧的木雕藻井。

我在中国庙宇厅里站了许久, 仔细端详着元代壁画和辽代木雕, 那么宁静、慈悲、壮美。所以我都没有意识到我身后已经鱼贯而入涌进了十几个人,披头散发,穿拖鞋,衣服宽松得近乎不雅。领头的那个大叫一声:“大家开始吧。”他们纷纷打开了瑜伽垫,开始打坐冥想。

一开始还能称之为打“坐”,不一会就成为了打“躺”,躺在瑜伽垫上,趴在瑜伽垫上,也有男女互躺在一起,露出半个胸半个屁股了,口中念念有词。

门卫就在外面,我叫住他,“ 这样的事情你就不管管?”

他耸耸肩,“博物馆是公共场所,很多展品恰好是宗教性的,那么一些人跑过来,要发挥这些展品的宗教功能,岂不是天经地义?”

我没有和他继续争论,心中却一阵难过,我想象着七八十年前, 有人从广胜寺挖下了这幅壁画,从智化寺卸下了这方藻井。那是本属于我们的佛像,我们的宗教,我们的宁静的空间,而现在却横陈着这些看起来磕了太多药的嬉皮士。“你们为什么不去一楼,那里有无数幅基督像,那才是你们的宗教。”我暗暗骂着,却只能离开这个厅,往前走。我看到了龙门石窟宾阳洞的《帝后礼佛图》、北魏线刻孝子图石棺、看到了古董商卢芹斋半送半卖给纳尔逊的河南温县慈胜寺的五代壁画:《如意轮观音菩萨图》和《菩萨焚香图》。它们都很安静地摆放在那里,他们面前的空间不够横陈得下十几个人打坐练瑜伽,没有人来打扰它们。

我把最好的留在最后。我走向222展厅,一个多月前订机票时我就梦想着这一刻:宋画留存至今为数寥寥,纳尔逊博物馆收藏着宋画中最杰出的两幅精品:李成的《 晴峦萧寺图》和许道宁的《秋江渔艇图》。

路盲我走了一圈,没找到222展厅。

只能停下来问保安,“你好,我是一个游客,请问你们放中国画的展厅在哪里?”

保安指指身后,“这周不开。”

“不开!为什么不开?”

“因为楼下的印象派展厅在装修施工。”

“楼下施工装修,和这层楼有什么关系?”

“怕施工机器把楼上的中国画给震坏了,干脆就撤掉了所有展品,放进库房休息了。”

“可是你们网站上没有说啊!我查过好几次网站。”

“你应该再打电话确认下嘛。”

“我专门从加州飞过来,就是为了看这个展厅。”

保安摆摆手,“很抱歉我无能为力。”

我又在二楼的中国展区转悠了一会儿,想再看一眼“中国庙宇厅”,然而嬉皮士们仍然占着地方在打坐。 心中千般委屈,走下楼梯, 底层大堂人声喧哗,充盈着酒精的欢笑。其中一角摆着一长条桌,写着大大的Information,后面站着一个看起来很诚实本分的好姑娘。

我在暗处观察了她好一会儿,心中有了个主意。

我向她走过去,“你好,我是一个从加州飞过来的文博类记者,专程来采写贵馆的中国画收藏。”

“哇,是吗!我还从没见过从加州飞来的记者。”她听起来很兴奋,我的谎言看来效果不错。

“我刚刚发现中国画展厅最近因为装修闭馆了,我很失望,也许只能胡乱写一通关于贵馆的报道了。你有什么好办法吗?”

这一招一定是把她给镇住了,她给了我一个电话号码,“她是博物馆协调员,你明天一早打过来好吗?”

五

第二天早上。

从早上开始我已经给自己的谎言刷上了无数层玫瑰色的油彩:我是一个专程从加州飞来撰写贵博物馆中国收藏的记者 (假的) à 我和旧金山亚洲艺术馆的馆长是好朋友(半真半假)à 正是这位馆长推荐我来纳尔逊博物馆做采访(假的)à 我甚至受杂志社赞助有一笔小小的经费,如果贵馆能让我进库房看画 ,我愿意为此付费(假的,虽然我的确想好了自己花一笔钱)à 我急切想把纳尔逊博物馆介绍给对美国中部不了解的中国读者 (假的) à 尤其是贵馆的两幅珍宝,《 晴峦萧寺图》和《秋江渔艇图》,我务必得亲眼看看真品。(唯一的真相)

越吹越大的泡泡让我联系到了越来越重要的博物馆馆员。 从博物馆的协调员,到中国艺术部的副主任陆聆恩,再到中国艺术部的正主任、当天实则在休假的Colin Mackenzie. ——是啊,如果听起来足够重要足够急切,你足够能招引来一个正在休假的主任! (“啊,你认识旧金山亚洲艺术馆的馆长!Jay他最近还好吗?”“他非常好,他全家都非常好。”)

然而即使是大老板Mackenzie先生都无法把我带到库房。他责怪了一下博物馆网站的更新不及时,道歉说这样的错误以后不会再犯了,他用中文和我聊了几句天,了解了一下这篇(并不存在)的报道的写作计划和可能发表的(并不存在)的杂志。然而他无法把我带到朝思暮想的《 晴峦萧寺图》和《秋江渔艇图》面前。

“可是,你自己都不能进库房吗?”我哀求道。

“是的,我们这里规矩很严格,在库房里的展品只有拿到库房的会客间才能看,不能在仓库直接看。然而,非常不幸的是,会客间今天已经定给了另外一批客人了。”

“你有没有想过,这很有可能是我这一辈子唯一一次来堪萨斯城。你知道的,来这里很不方便。”我使劲眨了眨湿润的眼睛,希望看起来尽量楚楚可怜。

“我很抱歉。不过我们可以把这些画册送给你。”他指了指两大本比砖还厚的画册, 里面收录了这个博物馆最著名的中国收藏。

“画册能和真品比吗,我只想看一眼真品,我飞机单程五小时。”我又眨了眨凄楚的眼睛。

“这样吧,你能和我的同事陆聆恩聊聊,她的回答会对你有帮助的。”

六

我曾经是个编外记者。编外记者这个“爱好”耗尽了我之前六年的所有业余时间。

一年前的七月,我写了一篇叫《彼得·凯恩和他的一百三十八位女友们》的报道,采访和撰写这篇报道激起了我过多的个人感情。当这篇报道在《时尚先生》上发表时,我感觉到一种深深的消耗和劳累。当时我决定,再也不做报道,再也不写非虚构了。

一年来,收到了很多邀稿,其中的几个选题很诱人,很适合我写,时间和经费都很宽裕。想了半天,最后都是给编辑说抱歉,“对不起啊,我真的已经下决心不做报道了。”

然而在堪萨斯城,周五下午,纳尔逊博物馆中国艺术副主任陆聆恩的办公室,我发现自己打开了手机上的录音app,按下了开始键。这一年来,这个app只用来录过我本职工作中的一些会议记录。我更喜欢这样,重听录音去记录就事论事的会议要点,而不是重听采访人的哭泣、停顿、一个又一个巨大的感情起伏,重新回忆起来,自己当时有多难过。

这是我硕士毕业上班以来的第一次休假。我却在这里正儿八经地采访——而这些周折仅仅是为了看两幅宋代的山水画, 况且直到最后的最后也并没有看到这两幅画。

一切听起来格格不入。

很难说和陆聆恩聊天是不是对我有帮助,我显然没有准备好问题,她也并没有准备好回答。她的“帮助”似乎来自于另一个层面:我为了纳尔逊博物馆专程飞到堪萨斯城,未能遂愿,于是叫苦连天,却毕竟只浪费了两天。她当年因为喜欢这个博物馆,从台湾直接申请了堪萨斯大学的艺术史博士,博士还未毕业就进了纳尔逊工作,她这一辈子的事业都给了纳尔逊。

“这么偏这么荒的地方,能呆得惯?”

“能呆得惯。”她淡然地笑着。顿了一会,又说,“不过,你有没有觉得这里的夏天太受不了。”她指指外面四十度的毒太阳,语气里却听不出抱怨,仿佛只是一个轻轻的玩笑。她是一个极其安静、与世无争的人,简直是理想中的博物馆官员:怕吵、怕热闹、爱静少动。

问起她博物馆最近几年新收的中国文物,她这么回答:“现在每年给中国文物的经费很少,国内的古玩书画又连年价格飙升,我们馆每年的经费只能买一个小的 。买东西最主要就是要买好的。现在虽然没有钱了,还是要买好的,所以选择的时候要特别用心。要买好的,钱又特别有限,所以,能买到的很有限。和来自中国的买家不能比,他们都买走了,我们都买不到。”

这样的话,听起来是很泄气的,从她嘴里讲出来,却似乎又是另一种意思,就像这里极端湿热的夏天,在她嘴里倒只是一个小小的不便,不值一提。

问她,想买又买不到,那该怎么办。

“也不是很值得担心,因为我们的馆藏已经很好了,可以吃老本。宋画留下来很少,我们馆里的几件就因此很珍贵。”—— 气定神闲,不得不让我叹服。

七

纳尔逊是一个投错了胎的博物馆。它拥有的是如此珍贵,能欣赏它的却是如此之少。坐落在荒僻的美国中部,每年的访客大部分是见识不广的当地居民, 他们更喜欢看博物馆里的“美国艺术”,如果非得看“外国艺术”,他们会奔向馆中的那一副卡拉瓦乔或者那几幅印象派。亚洲艺术太新奇,太“东方”。中国书画大多是黑乎乎的,墓葬文化又需要很多背景积累,大部分访客没有能够充分欣赏这些展品的能力。我想起那个哈佛毕业生Laurence Sickman,他应该很早就意识到了他事业的荒谬——他火眼金睛买下的中国文物, 注定要在堪萨斯城曲高和寡。 那又能怎么办呢?我想像他也像陆聆恩那样气定神闲地说:“也不是很值得担心。”当外部环境如此恶劣, 却又确知心中的追求,那些孜孜以求者都会这么一叹吧。

纳尔逊博物馆现存中国艺术8000件,其中一半来自于Sickman三四十年代旅居中国收购而得。自从三十年代初他受托为纳尔逊博物馆收购文物以来,便在编制上成了博物馆的一名员工。Sickman的博物馆生涯在1942年中断,他应征入伍,成了美国空军55战斗机大队的一员,参加二战。不过美军很快发现了他的真正特长,安排他回到中国成为一名情报人员。 战后,他被选入盟军中央司令部Arts and Monuments Division的一名专员,负责检查远东参战国家的艺术品受损情况。他先去了韩国,然后回到他熟悉的中国,检查他心心念念的中国文物,与中国的故友重叙旧谊。Sickman在1946年秋离开亚洲,回到堪萨斯城成为了纳尔逊博物馆的一名正式员工,并于1953年成为了纳尔逊博物馆馆长,直到退休。七十年代出,在“文物外交”的思路引导下,中国筹办了新政权诞生以来的第一次出国文物展。 1974年底, 在这个展览在首都华盛顿成功展出三个月后,展览的第二站就去了纳尔逊博物馆,足见Sickman在中国的人脉之广。

当我给手机上的录音app按下停止键的时候,我想,我不会写这篇报道,因为这不但违背了自己曾经许下的不再做报道的誓言,也意味这必须承认自己的谎言。我想,我不会再为了一两件中国古画古玩再专程飞去一座城市。我想这世界上当真只有值得千金一掷的米其林三星餐厅,没有米其林三星的博物馆,没有一个博物馆值得浪费一个全职工作的人浪费一整个假期。下一个假期我要去摩洛哥看沙漠,去坦桑尼亚看野兽,去阿根廷看南美的欧洲。然后,星期一到了,我又被派去出差,又讲了一天的话,又是晚上十点才吃上晚饭,又是一个人躺在酒店床上。我是那么想念,四年前,在三星堆博物馆看到的那一只铜鸡。 这意味着请假回国,飞成都,转车去三星堆,一个长到几乎不能奢望的假期。 我躺在酒店床上,失眠,突然决定我下一个假期应该去费城,那个破败的失业严重的老费城,“下一个底特律”,很多人这么说费城。我要去费城的宾大博物馆看昭陵六骏。唐太宗生前的六匹爱马,被雕刻在他的陵墓昭陵北面祭坛东西两侧。1914年,其中的两匹马被打碎盗运到美国,现陈列在宾大博物馆。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号