阅读:0

听报道

在这里继续连载《硅谷故事》的翻译,这是连载的第二篇。第一篇请戳这里。原作:Anna Wiener , Uncanny Valley, N+1, Issue 25, Spring 2016 Slow Burn,翻译:玑衡。

1

我们的产品可谓是这一轮硅谷淘金热中的掘金镐,绝对是VC喜欢投的产品。这个产品给数据库的基础建设搞出了一条捷径,给人们提供了他们自己不一定能搞到的关于他们app和网站的信息。我们是2B的,客户都是其他的软件公司。所以我的视野绝佳,能够洞察到整个科技界的起伏。我本想说得更多,可是我签了保密协议。

我是公司第一个客户支持代表,也叫作“支持工程师”。我的工作就是看其他陌生人的代码,告诉他们哪里做错了,使得我们的产品和他们的产品不兼容,怎么解决不兼容的问题。没有不能解决的问题。甚至可以说,从来都没有问题,只有错误。我之前在图书出版界混了三年,那一行过于依靠直觉、品味、感受,所以我这份新工作的简明清晰让我挺高兴的。

编程方面我只学了最基础的,只要能胜任我的工作就可以了,不到不得已我不会去问别人问题。即使如此,我仍然时常得汇报工作和问题。我因此学会了如何和客户谈论技术问题,但是却不涉及技术本身。我常常充满自信地在讨论cookie、数据映射、服务器层面和客户层面的兼容问题。 “你加一点逻辑嘛!”我高兴地给客户建议道。这句话对我来说完全没有意义但是程序员往往就真的听懂了。每次别人点头的时候,我就感到很震惊。

不过,“自信”和“骄傲”仍然是两回事。我每天都在自我怀疑。拥有这份工作我很幸运;拥有这份工作我感到格格不入透了。我之前的老板——一个放松、热心、诚实的家伙,一个二十出头继承了四百万美元遗产想要把图书馆业搞得天翻地覆的小屁孩——他鼓励我申请了这份新工作。当时我加入之前这个老板的图书馆startup太早了,需要找份新鲜的其他工作。 “这会是下一个大公司,这会是艘火箭。”我的前老板当时是这么评价这个新公司的。他说对了。我当时赌得就是前老板说得对。但是,有那么几天,我只想从这艘火箭上下来,把自己弹射到外太空,承认自己失败了。我开始迎合别人、道歉、自我批评,直到我的老板骂我是个马屁精,这让我觉得我最好尽快闭嘴。

我说服自己也说服了其他所有人我非常想学代码,我的确也有动力这么做:老板告诉我,只要我能在接下去的几个月内写出一个能联网的、两人玩的西洋跳棋游戏,我就能升职为“方案构架师”。一个懒散的周六,我花了三小时,然后放弃了。 我讨厌这个挑战,我也讨厌自己。我告诉所有人我“写不出”这个游戏,因为这比“不想写”听起来上进一些。在这样的环境下,我没有动力学习JavaScript这件事更像是个经济学里所谓的“道德风险”。

在我们公司,我们这些非码农被逼着证明自己的价值。阶级划分无处不在,因为对市场营销的不重视早已深深烙印在整个科技行业里了,这个行业相信,好的产品自有销路。这很明显: 码农们给我们的office hours屈指可数,而只有在这些office hours时间里我们才能和码农讨论问题和bug;我们和码农之间的薪水和股票天差地别,虽然找到一个靠谱的广告文案编写员其实比找到一个花12周去野鸡夏令营学了编程但是实则只有文理学院的历史文凭的小屁孩要难得多。对于那些相信“努力”和“才华”的人们,对于那些支持肤浅的“自由主义”的人们,我们公司挺舒服的。我差点也成为了这样的人。“他花了一个夏天就自学了编程呢,”某个下午我这么对自己说,就像在复述某个奇迹。

而我们这些非码农的“软实力”呢,更像是一种不得不有之的不便。是我们让公司冗员;是我们让交谈充满了废话;是我们在创造流程和官僚主义;是我们叫嚷着需要瑜伽课和人力资源部。对啦,我们就是那些拖后腿的——不过我们好歹让公司的“多样化”指标提高了。对于那些MBA们呢,公司里充满着笑而不语的怜悯感。

对于这份工作的自卑,其实挺容易让我忘却的, 因为我其实从来没有对自己的客服能力特别自豪过。我挺能装温顺的,但是这对初次约会能否成功并没有帮助。我挺喜欢在软件和客户之间进行沟通。我挺能够把信息条理化,解释技术流程,大部分人没这种能力。我喜欢显得专横一点。人这种动物真是有趣啊——只要他们昂贵的软件出了问题,人人都变得难预测、情绪化。对了,我几乎总能搞到God Mode的授权,能对客户端做任何事情。

一年之后,我的工作从客服变成了另一个职位,这个职位在行业内被称之为“客户成功”。这个新角色更有意思,不过这个职位名称实在是太俗太假正经了,我没法大声说出口。后来我发现了一个有趣的点:当我把email的签名栏从“客户成功”换成“技术客户经理”时,之前那些不说话的客户们突然开始回复我了。我不想给别人贴标签,但是这类客户都是:码农、创始人、男性。

有一次我去一家中等大小的软件公司见朋友,看到一个女员工在装有写字台的跑步机上打字。“有点太拿腔拿调了,”我悄声说。“你不知道——她是做客户成功的。”我朋友悄声说。

2

我的同事们都很能玩RipStik滑板车——那和普通滑板差不多,不过有两个平衡板,每只脚一个。他们骑在RipStik上穿梭于办公室,手上拿着笔记本电脑还能不停地拗造型,一边还在手机上接客户电话,从办公桌到厨房再到会议室。精通RipStik是一种在公司赢得立足之地的仪式,而我对RipStik一窍不通。几个星期的失败经历后,我从eBay上买了一块小小的塑料滑板,那是块霓虹绿色的四轮Penny滑板车,它看起来最酷炫的时候就是——不骑的时候。我周末悄悄来办公室,练习Penny,完善平衡感。Penny能速度很快,很危险。现在,我大多数时候把Penny放在我的站式办公桌下面,脚踏上去,一边工作一边左右晃动。

3

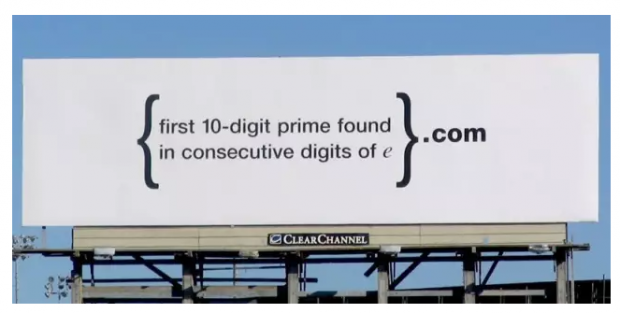

沿着101号公路贯通硅谷的广告牌们最近变得昭然若揭,无视任何上下文和语法结构,宣传着各类app和软件。“我们搞晚饭”——外卖企业。“问问你的码农”——云通信。“明天怎么玩”——文件储存。你离旧金山越远,沿路的广告牌就越乌托邦。在机场附近,广告牌上卖的是跨国企业服务。继续往下走,到了郊区,广告内容就大不一样了:一个有百年历史的金融服务业公司、一个保险公司、一个投资管理公司、在八十年代的时候还有明目张胆的诈骗公司……它们把镜子举到观众面前,明知观众并不想看到镜中的自己。广告牌上写着:投资一桩有价值的事情吧——你的退休金。

我在另一幢办公楼里参加过一个社交活动,当时的四面墙上挂着各种科技圈名人的名言,可惜那些名人我一个都没听说过。名言海报上写着:“人生苦短:打造有价值的东西。”或者“不创新,毋宁死。”我毋宁死了……我司的室内设计师想把公司的室内墙贴满类似的海报;不过我们的前端工程师把海报们都挪到了厕所,有字的那面朝墙。在那个社交活动上,实在是人山人海啊,和大学新生周感觉差不多。没多少女人,大部分与会者是在初创企业沉浮着的年轻男性。我身边走过一个男孩子,穿着公司logo的帽衫,里面一件同样logo的T恤衫。我在手机上Google这家公司,看看它是干啥的,看看它招不招人。那家公司的网站上写着:“在我们看到乔布斯介绍第一只iPhone手机的那一刻,我们就爱上了手机……”我关掉了浏览器,心想,这啥鸡巴扯淡啊。

这些社交活动的基调都八九不离十: 明目张胆的乐观情绪。大家都非常兴奋地谈论着他们的初创企业,所有的闲聊不过是一场正式pitch的前奏。我自己也感到很内疚:因为我很为自己的工作骄傲,而且我的新员工招募奖金是我基本工资的15% (美其名曰:个人目标和激励政策和公司对齐)。在那个社交活动上,我和两个欧洲人谈了谈,他们在搞一个针对健康人群(也就是说,严格不吃加工食品和谷物的Paleo饮食人群)的外卖app。这两人异常客气和温和。他们说他们会邀请我体验他们的beta产品,这让我我听着很兴奋。我很喜欢这种“内部人士”的感觉。我想要帮忙。我告诉他们我知道很多正在坚持Paleo的朋友们,比方说那个在我司市场部的男同事,此君在公用冰箱里放着几塑料袋的炒过的湿乎乎的肉。我大聊特聊Paleo饮食人群的其他特质,比如搞CrossFit啊,比如喜欢多人杂交啊,比如我多么羡慕他们能不顾及身体和心灵创伤搞这么多事啊。我自从搬到旧金山来之后,就搞懂了很多关于杂交和SM的事情。你尽管问我啥是The Ethical Slut, 啥是Sex at Dawn,我他妈都知道。那天晚上回家后,我装了那个健康食品外卖的app,再没有用过它。

当然,我的想法不重要。几个月之后我得知那两个欧洲人在企业转型和换名之后,融到了三千多万美元,我还得知我司居然开始付这家公司几千美元,外包给他们每天中午的午餐外卖。餐品装在结实的锡盒子里的,大家每天中午奔走相告去排队拿吃的。他们的午餐又低碳又美味,比我自己烧的健康多了,再说花的也不是我的钱,所以每天中午我都狼吞虎咽地吃进肚子里了。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号